In jedem Herbst werden in Deutschland für kurze Zeit alte konfessionelle Trennlinien wieder sichtbar, die während des restlichen Jahres in unserer weithin säkularisierten Gesellschaft leicht zu übersehen sind. In manchen Bundesländern ist der 31. Oktober als Reformationstag ein gesetzlicher Feiertag, in anderen der darauf folgende Allerheiligentag, am 1. November. Die darin ansatzweise erkennbare geographische Verteilung von überwiegend protestantischen bzw. katholischen Regionen gehört, mit wenigen Ausnahmen, der Vergangenheit an. Beide Feste und Feiertage stehen aber miteinander in Verbindung, weil der Vorabend des Allerheiligenfestes 1517 als der eigentliche Beginn der Reformation Martin Luthers gilt.

Nun mag man fragen, ob es angesichts der langjährigen ehrlichen Bemühungen um die Einheit der Christen wirklich noch angebracht ist, ein Datum zu feiern, das Ausgangspunkt einer – von Luther ursprünglich nicht gewollten – bitteren Kirchenspaltung mit all ihren beklagenswerten Folgen war. Aber das Festhalten am Reformationstag als gesetzlichem Feiertag (bzw. dessen Wiedereinführung in den neuen Bundesländern) spiegelt weniger ein Versagen der Ökumene oder deren Geringschätzung wider, als vielmehr eine alte preußische Tradition. Das 1871 gegründete Kaiserreich sah sich dezidiert als protestantisches Gemeinwesen, in dem der Reformation beinahe staatstragende Funktion zukam. Solche Traditionen sind langlebig, selbst wenn sie durch Zeitablauf ihre ursprüngliche Bedeutung verloren haben. Und so hören wir weiterhin an jedem 31. Oktober in den Abendnachrichten von „Luthers Thesenanschlag“ an der Schlosskirche zu Wittenberg.

Was feiern wir am Reformationstag?

Der unvergessene Bonner Historiker Konrad Repgen ist als der große Chronist der kirchlichen Zeitgeschichte in Deutschland bekannt. Er zählte aber auch zu den besten Kennern der Frühen Neuzeit und der Reformationsgeschichte. Er war Spiritus Rector der „Vereinigung zur Erforschung der frühen Neuzeit“ sowie Initiator und Herausgeber maßgeblicher Quelleneditionen.

Repgen war ein frommer Katholik, aber er betrieb niemals Geschichtswissenschaft von einem konfessionellen Standpunkt aus; so etwas wie eine „katholische“ oder „protestantische“ Geschichtsschreibung wäre aus seiner Sicht von vorne herein unwissenschaftlich und zum Scheitern verurteilt. Mal um Mal beklagte Repgen auch, dass viel zu wenige katholische Historiker sich der Reformationszeit widmeten, obwohl es dort viele Desiderate gab. Fast so als hätten sie dabei etwas zu befürchten. Er selbst ging immer mit gutem Beispiel voran und widmete sich ausführlich den offenen Fragen, was ihm aber nicht immer nur Applaus einbrachte. Das Konfessionelle war noch bis in die 1980er Jahre relativ stark, und unausgesprochen betrachteten protestantische Kirchenhistoriker die wissenschaftlichen Arbeiten eines Katholiken zum Thema Reformation irgendwie als Zumutung. Die Reformationsgeschichte als „Chasse gardée“ von Protestanten? Das dient wohl kaum dem Erkenntnisfortschritt.

Der Anschlag, der nie stattfand

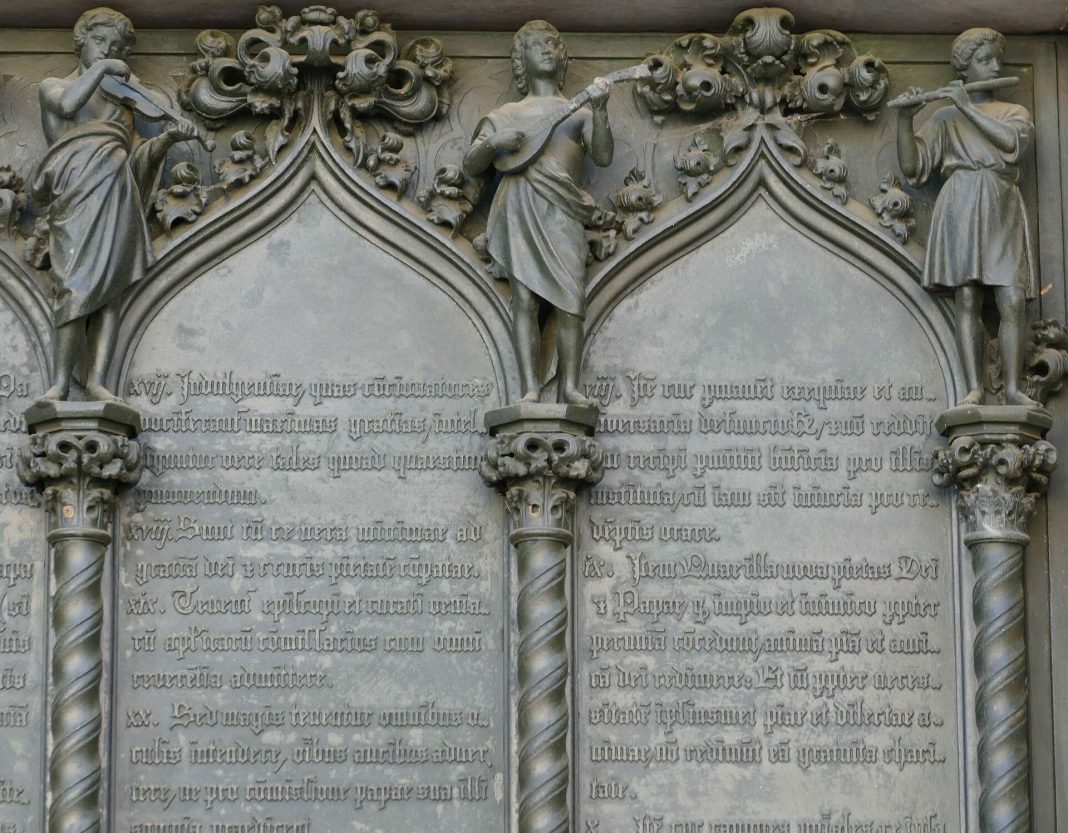

Konrad Repgen war es, der anhand der Quellenlage den Beweis führte, dass Martin Luthers „Thesenanschlag“ in der überlieferten Form nicht stattgefunden haben kann. Dabei wertete er unter anderem frühe Rechtfertigungsschriften Luthers aus, in denen sich dieser nachdrücklich gegen den Vorwurf der Illoyalität verwahrte. Es war ihm vorgeworfen worden, mit seinen „95 Thesen“ sofort an die Öffentlichkeit gegangen zu sein, statt erst einmal seine Ordensoberen im Augustinerorden zu befassen. Luther widersprach; er habe die Thesen nicht öffentlich gemacht, sondern ordnungsgemäß der Obrigkeit übersandt, und nur ihr. Aus dem zeitlichen Kontext dieser Rechtfertigung geht hervor, dass er entweder gelogen hat, oder der Thesenanschlag am 31. Oktober, dem Vorabend des Allerheiligenfestes, nie stattgefunden hat.

Für letzteres spricht auch, dass der „Hype“ um diese Aktion mit großer zeitlicher Verzögerung einsetzte. Erst in der späteren, immer hitzigeren, konfessionellen Auseinandersetzung wurde aus dem Thesenanschlag jenes „iconic event“, das aus dem kollektiven Unterbewusstsein der protestantischen Stände nicht mehr wegzudenken war. Aller Wahrscheinlichkeit nach hatte Luther also die Wahrheit gesagt. Dass er später nichts tat, um der Legendenbildung entgegenzuwirken, kann man ihm kaum vorwerfen; die suggestive Kraft des vermeintlichen Ereignisses war einfach zu stark geworden, der Nutzen für die protestantische Sache zu groß, um noch etwas zu korrigieren.

Hartnäckige Legenden – damals wie heute

Und so feiern wir weiterhin am Reformationstag den Anschlag der „95 Thesen“ an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg als Startschuss der Reformation. Es ist wohl tatsächlich einer „konfessionellen“ Geschichtsschreibung zuzuschreiben, dass die historisch eindeutige Erkenntnis gewissermaßen unterging. Die gegen Repgens Forschungsergebnisse vorgebrachten Gegenargumente waren widersprüchlich oder gingen am eigentlichen Kern seiner Argumentation vorbei. Und trotz seiner schlüssigen Beweisführung hat sich in Medien und populärwissenschaftlichen Publikationen die Legende vom Thesenanschlag hartnäckig gehalten. Bestenfalls findet man Hinweise darauf, dass da etwas „umstritten“ sei. Zu groß scheint die Liebe zur Legende zu sein, zu schön die Vorstellung vom tapferen Reformator, der die Wahrheit an die Kirchentür nagelt. Aber bei allem Verständnis für diese Art konfessioneller Traditionspflege – kann man sich wirklich wünschen, dass die ganze Welt den Beginn der hochverehrten Reformation mit einem „Fake Event“ in Verbindung bringt?

Wir kennen diese Art des parteiischen Umgangs mit den Quellen auch aus unserer Gegenwart. Für Konrad Repgen war das immer ein Greuel; heute ist es aber noch weiter verbreitet als zu seiner Zeit. Zum Beispiel auf dem Gebiet der massiven „dekolonialen“ Revision der Geschichte. Wenn politische und ideologische Prämissen den Blick lenken (und einengen), dann kommen pseudowissenschaftliche Resultate dabei heraus. Aber die entfalten eine massive Wirkung in der jeweiligen Gegenwart; so wie es der linksliberale französische Historiker Jean-Noël Jeanneney so unnachahmlich formuliert hat: Une idée fausse est un fait vrai – auch eine falsche Idee ist eine echte Tatsache.

Was ist noch trennend?

Um was aber ging es in Luthers Thesen eigentlich? Die wenigsten Festredner bei Reformationsfeierlichkeiten werden das im Einzelnen aus dem Stand sagen können. So viel aber steht fest: Was damals am Beginn der Reformation umstritten war und was dann die bittere Kirchenspaltung mit all ihren Folgen hervorrief, ist heute gar nicht mehr kirchentrennend. Spätestens seit der „Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre“ des Lutherischen Weltbundes und der Römisch-Katholischen Kirche von 1999 ist jedenfalls der theologische Haupt-Streitpunkt ausgeräumt. Es bleiben ekklesiologische Fragen, die Rolle des Papstes und das Verständnis der Eucharistie.

Was das letztgenannte betrifft, wäre Martin Luther übrigens eindeutig katholisch. In seiner berühmten Disputation mit dem Reformator Zwingli („Marburger Religionsgespräch“ von 1529) hatte er sich in der ihm eigenen deftigen Sprache eindeutig festgelegt und an der Realpräsenz festgehalten: Lieber wolle er gemeinsam „mit den Papisten“ den Leib des Herrn mit seinen Zähnen zerreißen, als sich mit einer rein symbolischen Interpretation des Abendmahls im Sinn Zwinglis anzufreunden.

Im selben Boot

Theologie hin oder her, fünfhundert Jahre Kirchengeschichte lassen sich nicht einfach ungeschehen machen, auch nicht mit einer noch so klugen, wohlmeinenden und zukunftsweisenden Erklärung. Also werden wir weiter mit Empfindlichkeiten und Eigenheiten auf beiden Seiten der konfessionellen Trennlinien leben müssen, allen guten und hilfreichen ökumenischen Ansätzen zum Trotz. Im Alltag sind diese Differenzen aber deutlich weniger scharf; in mancher Hinsicht kann man eher von einem „Agreement to disagree“ sprechen, als von echter Glaubensspaltung. Zumindest in Deutschland war es eigentlich schon in der Nachkriegszeit so weit. Nach den grauenvollen Erfahrungen der NS-Zeit hatten Evangelische und Katholische Kirche erkannt, dass sie doch eigentlich im selben Boot sitzen, lange vor der genannten theologischen Erklärung. Und wie viel stärker ist dieses Gefühl heute – in einem weitgehend säkularisierten Land und angesichts geradezu explodierender Christenverfolgungen in vielen Ländern der Welt!

Don’t rock the boat!

Die Kirche wird immer wieder gern mit einem Schiff verglichen, das oft in stürmischer See unterwegs ist. Viel wäre gewonnen, wenn die Kirchen zumindest in Deutschland zu der Erkenntnis gelangten, dass es nicht sinnvoll ist, Debatten aus dem 16. Jahrhundert immer wieder aufzuwärmen, statt sich auf Gemeinsamkeiten zu besinnen und vor allem den leidenden Glaubensbrüdern in der Welt (und auch daheim) beizustehen. Man muss nicht erst alle Desiderate der Geschichtswissenschaft abschließend behandelt haben. Der frühere EKD-Vorsitzende und Landesbischof Prof. Wolfgang Huber hatte mit seinem Wort von der „Ökumene der Profile“ richtig gesehen. Manches was man am Anderen falsch findet, kann man auch einfach mal so stehen lassen. Das verlangt im Übrigen auch die christliche Nächstenliebe.

Ein Vorbild in Demut – gegen Rechthaberei

Ein wunderbares Beispiel für die rechte Balance zwischen tiefem Glauben und bescheidener Zurückhaltung im Urteil findet man bei der Hl. Edith Stein, einer bedeutenden Philosophin und großen Glaubenszeugin des 20. Jahrhunderts, Opfer der Shoa. Sie war Jüdin, verlor aber ihren Glauben, konvertierte schließlich zur Katholischen Kirche. Ihre Hoffnung darauf, dass ihr hochverehrter Lehrer, der berühmte Edmund Husserl, sich auch zum Christentum bekehren möge, erfüllte sich nicht. Darauf schrieb sie an eine Freundin, die ebenfalls Husserl-Schülerin war: „Um meinen lieben Meister mache ich mir keine Sorgen. Es hat mir immer sehr fern gelegen zu denken, dass Gottes Barmherzigkeit sich an die Grenzen der Kirche bindet. Gott ist die Wahrheit. Wer die Wahrheit sucht, der sucht Gott, ob es ihm klar ist oder nicht“2. Das sei allen ins Stammbuch geschrieben, die noch immer die kirchenpolitischen Schlachten von vorvorgestern ausfechten wollen. Das ist schon deshalb wichtig, damit aus dem „christlichen Herbst“ nicht ein „Herbst der Christenheit“ in Deutschland wird.